Quelle: freepik

Erik Brühlmann

KI – ein neues Werkzeug

Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz zu bestücken, ist heute gang und gäbe. Über den tatsächlichen Nutzen lässt sich oft streiten. Auch im professionellen Umfeld zeigt sich: Die Entwicklung steht noch ganz am Anfang.

Längst hat sich die Künstliche Intelligenz (KI) in unserem Alltag breitgemacht. Sie steckt in Autos, im Internet und natürlich auch in smarten Gebäuden – auch wenn längst nicht alles Künstliche Intelligenz ist, was als solche angepriesen wird. An der zweiten vom Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband suissetec ausgerichteten Fachtagung Digitalisierung in der Gebäudetechnik warnte denn auch der CTO des digitalen Beratungsunternehmens Xebia, dass KI ein zweischneidiges Schwert sei. Auf der einen Seite könne sie Probleme lösen, die aufgrund ihrer Komplexität kein Mensch lösen kann, auf der anderen Seite mache sie Fehler, die kein menschliches Kind machen würde. Zudem brächten es 80 Prozent aller KI-Projekte immer noch nicht zustande, einen echten Mehrwert zu generieren. Es gelte deshalb, KI als ein Tool zu verstehen; nur so könne sie gewinnbringend eingesetzt werden. Dass dieses Tool in der Schweiz generell noch nicht so richtig angekommen ist, zeigte im vergangenen Jahr eine Studie der ETH Zürich. Zwar wird KI in Branchen wie der Pharma- und Konsumgüterindustrie bereits eingesetzt. Unternehmen der Fertigungsbranche sind jedoch deutlich zurückhaltender: Nur 10 Prozent der befragten Unternehmen führten Pilotprojekte durch, über die Hälfte hatte über den Einsatz von KI noch nicht einmal nachgedacht.

Wenig KI-Erfahrung

Wie sieht es im Gebäudebereich aus? «Vieles ist einfach Hype», urteilt auch Lars Kunath, Verantwortlicher digitale Lösungen Gebäudetechnik beim Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband suissetec. Zwar habe KI aufgrund technischer Entwicklungen und immer grösserer Rechenleistungen in den letzten Jahren einen unglaublichen Boom erlebt. «Ich wage aber zu bezweifeln, dass alles immer sofort auf den Gebäudebereich anwendbar ist», so Lars Kunath. Verglichen mit anderen Branchen habe man im Gebäudebereich immer noch sehr wenig Erfahrung mit dem sinnvollen Einsatz von KI, wofür es drei Hauptgründe gebe. Zum einen ist die Baubranche fast schon notorisch traditionell und bewegt sich nur langsam und zurückhaltend, wenn es um digitale Neuerungen geht. Zweitens sind Gebäude auf Langfristigkeit ausgelegt. Während zum Beispiel Autos alle paar Jahre gegen mit neuster KI-Technik bestückte Fahrzeuge ausgewechselt werden, beträgt der Zeithorizont bei Gebäuden 50 und mehr Jahre. «Natürlich können bei Renovierungen und Sanierungen KI-Komponenten nachträglich in die Haustechnik eingebunden werden», sagt Lars Kunath. «Doch diese können nie so effizient und smart sein wie aufeinander abgestimmte Haustechnik-Systeme bei einem Neubau.»

Zu wenig Sparpotential

Der dritte Grund für die fehlende KI-Erfahrung im Gebäudebereich ist das liebe Geld – und zwar jenes, das sich mit der Entwicklung von KI-Anwendungen einsparen liesse. Lars Kunath nennt als Beispiel das internationale Transportwesen. Dort können mit KI-unterstützten Optimierungslösungen und damit verbundenen Personaleinsparungen in verhältnismässig kurzer Zeit Beträge in Millionenhöhe eingespart werden, erst recht, wenn sich die autonome Transportmobilität dereinst etabliert. «In unserer Branche sind zwar die Energiekosten sicherlich ein Thema», sagt Lars Kunath, «aber im Vergleich ist das finanzielle Potential und damit der Anreiz, gute Anwendungen zu entwickeln, verhältnismässig gering.» Denn auch ohne haustechnische KI-Optimierungen stehen mit baulichen Massnahmen bereits viele hervorragende Hebel zur Verfügung, mit denen sich der Energieverbrauch und damit die Energiekosten im überschaubaren Rahmen halten lassen.

Steuerungen zur Optimierung

Trotz allem ist Lars Kunath überzeugt, dass KI-Anwendungen in Zukunft auch im Gebäudebereich Fuss fassen werden. Das grösste Potential verortet er beim Thema Energieeffizienz, wo KI-Steuerungen das Zusammenspiel von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und weiteren Komponenten perfekt abstimmen können. Der Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) führt erste Systeme an, die Energieeinsparungen von 20 bis 40 Prozent versprechen. Inwieweit diese Prognosen zutreffen, wird die Zeit zeigen. Für Eigentümer lohne es sich aber bereits jetzt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn schon mit smarten Thermostaten und einem selbstlernenden Regelalgorithmus liessen sich auch ohne begleitende Sanierungsmassnahmen oder den Austausch alter Heizsysteme Energieeinsparungen erzielen, wenn auch in geringerem Mass.

Überwachung inklusive

Selbstlernende Systeme sind von Natur aus Datensammler. Denn nur wenn genügend Daten vorliegen, können die Algorithmen und damit die gesteuerten Komponenten ihr Verhalten anpassen – an sich verändernde Umweltbedingungen, an Tages- und Jahreszeiten oder auch an das individuelle Verhalten der User – und sich laufend selbst optimieren. «Aber wenn zu viele Daten miteinander verknüpft werden, kann das durchaus problematisch sein», sagt Lars Kunath. Dies gilt vor allem im professionellen Umfeld, wenn sich aufgrund der von der KI gesammelten Daten Rückschlüsse auf die Tätigkeiten von Betrieben ziehen lassen. Solche Gefahren bestehen im privaten Bereich eher nicht. Dennoch sind nicht alle vom künstlich intelligenten Datensammeln und Analysieren begeistert. Kunath: «Vor allem jüngere Generationen scheinen diesen Überwachungsaspekt aber auszublenden. Sie akzeptieren ein gewisses Mass an Überwachung, weil sie vor allem die Vorteile davon sehen.» Komfort hat eben seinen Preis. Für jene, die diesen Preis nicht uneingeschränkt bezahlen wollen, wird es auch in Zukunft eine Override-Funktion geben müssen. Systeme, die darauf verzichten, werden Vertrauen verlieren und scheitern – dessen ist sich der Experte sicher.

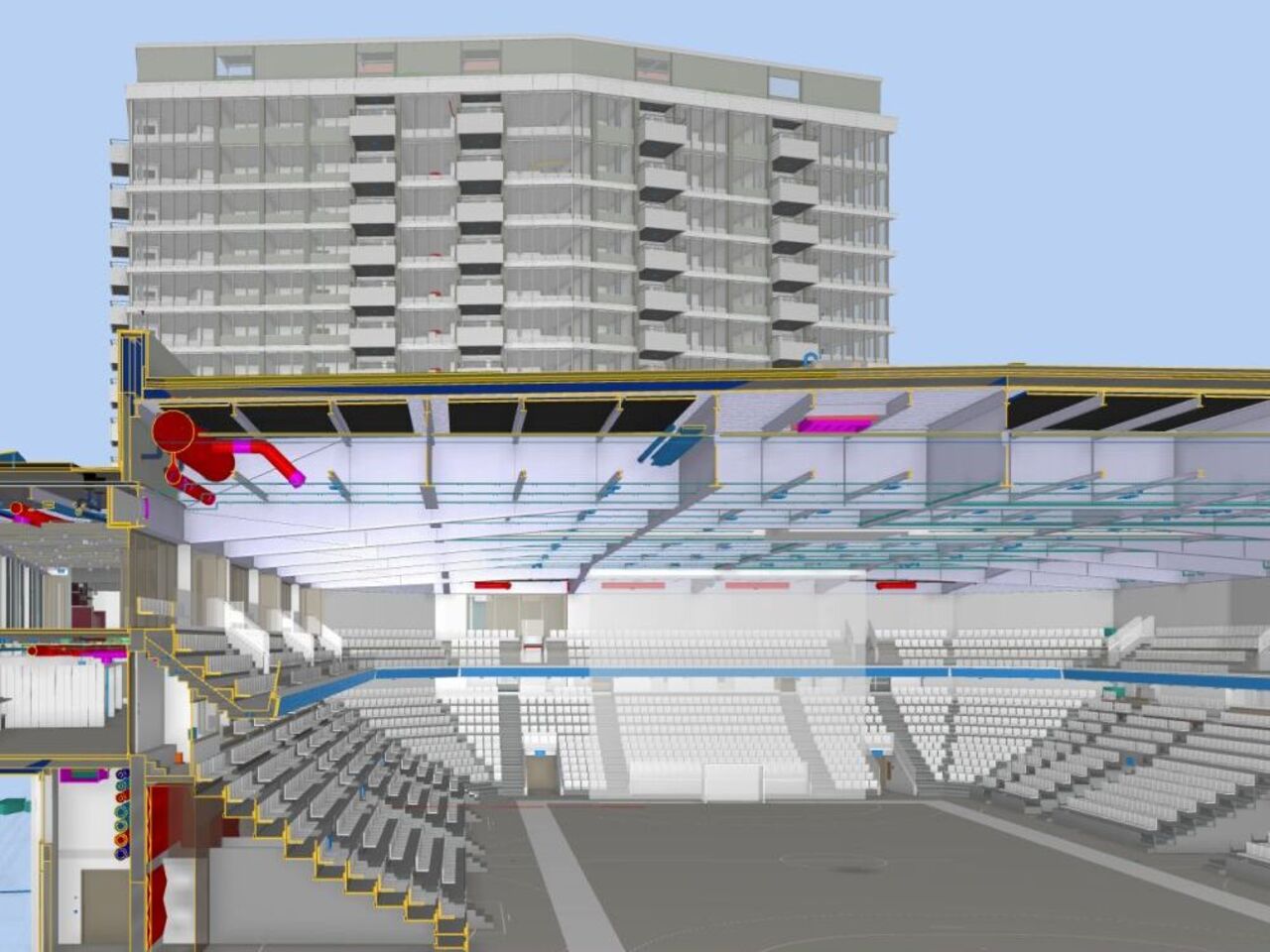

Planungspotential

Für Lars Kunath liegt das grösste Potential der KI jedoch nicht im Betrieb eines Gebäudes, sondern in der Planung. Hier werde es in absehbarer Zeit Anwendungen im Bereich des generativen Designs geben, die mithilfe Künstlicher Intelligenz Systeme zur Wärme- oder Energieerzeugung und -verteilung planen, die grundsätzlich umsetzungsreif sind. Schon jetzt seien im Energiebereich einige gute spezialisierte Tools auf dem Markt. Es habe sich zwar bisher noch keins herauskristallisiert, das für die Branche unverzichtbar wäre. «Wir sehen aber, dass generatives Design das heutige Planungsniveau problemlos erreichen wird», sagt Lars Kunath. Allerdings nur, wenn die KI mit genügend und den richtigen Informationen versorgt wird. «Es ist wie bei ChatGPT», zieht der Experte den Vergleich, «je besser das Prompten, also je spezifischer die Fragestellungen und Anweisungen an die KI, desto besser das Ergebnis». Ein weiterer sinnvoller Einsatzbereich für KI ist der Bereich Kundenofferten. Hier können, so Kunath, Prozesse vereinfacht werden, wenn Anwendungen selbstständig alle benötigten Daten zusammenziehen und daraus die Offerten berechnen. Punktuelle Anpassungen, die noch von Hand gemacht werden müssen, werden durch die Geschwindigkeit der KI wettgemacht. KI wird in Zukunft zudem im administrativen Bereich Beschleunigung ermöglichen. Kunath: «Bürokratie ist die Bürde eines gut funktionierenden Staats. Aber es kann nicht sein, dass es Wochen und Monate dauert, bis Baubewilligungen erteilt werden. Hier kann eine KI eine Vorprüfung vornehmen und auf jene spezifischen Punkte hinweisen, die noch einmal vom Menschen nachgeprüft werden müssen.»

Die Zukunft der Fachpersonen?

Es klingt, als würde KI zum Job-Killer werden. Doch der Experte beruhigt. In der Umsetzung – sprich auf dem Bau – könne KI keine grosse Hilfe sein. Hier wird Manpower nach wie vor gefragt sein. «Die Robotik wird Unterstützung bieten können, doch wir sind noch weit weg davon, dass dies in den nächsten Jahren in nennenswertem Umfang geschehen wird», sagt er. In den Büros könnte KI hingegen einen grösseren Einfluss ausüben. «Die Rolle der Branchenteilnehmenden wird sich dahingehend verschieben, dass sie KI-Tools einsetzen müssen, um effizienter zu werden», ist Lars Kunath überzeugt. Fachplaner, die dies nicht tun, laufen Gefahr, ersetzt zu werden. Allein auf Berufserfahrung zu setzen, werde langfristig nicht ausreichen. Denn Wissenslücken, die jüngere Fachpersonen vielleicht haben, werden sich durch den KI-Einsatz schliessen lassen. «Die Gefahr ist, dass sich die Branche aufteilt», so Kunath. «Jenen, die sehr gut ausgebildet sind und mit den digitalen Tools umgehen können, stehen unglaublich viele Möglichkeiten offen. Alle anderen laufen Gefahr, abgehängt zu werden.»

Aus- und Weiterbildung

Trotzdem setzt man in der Ausbildung heute nicht alles auf die Karte KI. «Ausbildung ist per se träge und muss das auch sein», sagt Lars Kunath. In der Grundbildung gehe es darum, jenes Basiswissen zu vermitteln, das für den Beruf nötig ist – jene Dinge, die erwiesenermassen funktionieren. Weiterführende, vielleicht auch experimentellere Themen fallen in den Bereich der Weiterbildung. Trotzdem finde die KI auch in der Grundbildung langsam ihren Platz; zum Beispiel habe man gemerkt, dass ChatGPT durchaus Fachwissen in den Bereichen Heizung, Elektro und Sanität hat. Neben der KI würde auch Virtual Reality in der Ausbildung aktiv eingesetzt. «Aus meiner Perspektive wird in Zukunft auswendig gelerntes Wissen deutlich an Wert verlieren», fasst der Experte zusammen. «Denn Wissen wird dank KI jederzeit und überall verfügbar sein.» Zumindest, wenn das Internet verfügbar ist.

Immer wieder ausprobieren

Auf einen Zusammenbruch des Internets zu hoffen, ist für Fachpersonen, die sich mit KI-Anwendungen noch schwertun, natürlich keine Option. Vielmehr rät Lars Kunath, die eigene Einstellung dazu zu überdenken. «Man muss erkennen, dass digitale Tools Werkzeuge sind, die Prozesse im handwerklichen Bereich vereinfachen können», sagt er. Es sei ein wenig wie bei der Frage, ob man 500 Schrauben wie einst gelernt von Hand eindrehen möchte oder doch lieber den neuen Akkuschrauber nutzt. Der Kardinalfehler sei, KI-Anwendungen einmal auszuprobieren und sie dann abzuhaken, wenn man sie nicht gebrauchen kann. «Die Technik entwickelt sich wahnsinnig schnell», so Kunath, «und man muss aufpassen, dass der Zug nicht ohne einen abfährt. Ich empfehle deshalb jedem, die Dinge immer wieder auszuprobieren». Es könne gut sein, dass Tools, die heute noch nutzlos erscheinen, morgen oder übermorgen schon ein grosser Gewinn sind. Die Branche jedenfalls bewege sich, auch wenn das KI-Potential noch lange nicht ausgereizt sei. ?